Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Полевые интегрированные агрегаты

Полевые интегрированные агрегаты – это, на мой взгляд, не просто модный термин, а вполне естественное развитие сельскохозяйственной техники. Часто слышу от коллег, что это какая-то сложная штука, требующая огромных инвестиций и не имеющая практического применения. Но я бы сказал, что ошибаются те, кто так думает. За последние годы мы видели значительный прогресс в области автоматизации и интеграции, и комплексные решения для поля становятся все более востребованными. На мой взгляд, это движение к более эффективному и экономичному сельскому хозяйству, особенно в условиях меняющихся климатических условий и необходимости оптимизации ресурсов. В этой статье я постараюсь поделиться своим опытом и наблюдениями, рассказать о плюсах и минусах интегрированных систем, и, возможно, развеять некоторые мифы вокруг этого понятия.

Что такое полевые интегрированные агрегаты? Общие представления

Итак, что же подразумевается под полевыми интегрированными агрегатами? Это не один конкретный агрегат, а скорее концепция, объединяющая в себе несколько элементов: трактор, навесное оборудование, системы точного земледелия и, в идеале, системы управления данными. Это может быть, например, трактор с автоматическим управлением, подключенный к системам мониторинга почвы, полива и внесения удобрений. Идея в том, чтобы максимально оптимизировать процесс обработки поля, минимизировать затраты и повысить урожайность. Многие производители предлагают решения, которые можно назвать интегрированными комплексами, но степень их интеграции и функциональность могут сильно отличаться.

По сути, это переход от отдельных машин к единой, взаимосвязанной системе. Ранее каждый элемент работал независимо, теперь они работают вместе, обмениваясь данными и координируя свои действия. Это требует более сложной технической реализации, но и открывает новые возможности для повышения эффективности. Конечно, внедрение таких систем – задача не из легких, и требует квалифицированного персонала, а также постоянной поддержки и обслуживания. Но потенциальная выгода оправдывает затраты.

Преимущества и недостатки интегрированных решений

Безусловно, интегрированные системы имеют ряд преимуществ. Во-первых, повышение эффективности использования ресурсов: удобрения, вода, топливо – все это используется более рационально. Во-вторых, снижение трудозатрат: автоматизация многих процессов позволяет сократить количество необходимого персонала. В-третьих, повышение урожайности: точное земледелие позволяет оптимизировать все этапы выращивания культур. В-четвертых, более точный контроль за состоянием посевов: системы мониторинга позволяют оперативно выявлять проблемы и принимать необходимые меры.

Но есть и недостатки. Первый – высокая стоимость. Внедрение интегрированной системы требует значительных инвестиций в оборудование, программное обеспечение и обучение персонала. Второй – сложность в эксплуатации и обслуживании. Необходимы квалифицированные специалисты, способные работать с сложной техникой и программным обеспечением. Третий – зависимость от поставщика. Пользователь становится зависимым от программного обеспечения и сервисной поддержки конкретного производителя. И, наконец, не всегда интеграция оказывается действительно эффективной, если не учитываются особенности конкретного поля и климатических условий. Мы, например, сталкивались с ситуацией, когда дорогостоящая система точного земледелия не смогла адаптироваться к специфическим почвенным условиям и привела к снижению урожайности. Это был болезненный, но важный урок.

Пример из практики: автоматизированная система управления поливом

Недавно мы работали над проектом автоматизированной системы управления поливом на одном из крупных полей в южной части Краснодарского края. Была установлена система датчиков влажности почвы, подключенная к центральному компьютеру, который управляет поливными установками. Поначалу все шло хорошо, и урожайность действительно выросла. Но через несколько месяцев возникли проблемы: датчики начали давать неточные показания, а система полива стала работать некорректно. Пришлось провести тщательную диагностику и выяснить, что проблема была в неправильной настройке алгоритмов управления. В итоге, после корректировки настроек, система начала работать стабильно, и урожайность вернулась на прежний уровень.

Перспективы развития и будущие тенденции

Что ждет полевые интегрированные агрегаты в будущем? Я думаю, что тенденция к автоматизации и интеграции будет только усиливаться. Появятся новые системы управления данными, основанные на искусственном интеллекте и машинном обучении. Будут разрабатываться новые типы навесного оборудования, адаптированные для работы с интеллектуальными тракторами. Будут развиваться системы дистанционного мониторинга и управления посевами. Все это позволит повысить эффективность сельского хозяйства и сделать его более устойчивым к изменениям климата.

Также, на мой взгляд, важным направлением развития является повышение доступности интегрированных решений для мелких и средних фермерских хозяйств. Необходимо разрабатывать более простые и доступные по цене системы, адаптированные для работы на небольших полях. Нужно также развивать систему обучения и поддержки, чтобы фермеры могли эффективно использовать новые технологии. В конечном счете, будущее сельского хозяйства – это будущее интегрированных систем, но этот путь потребует значительных усилий и инвестиций со стороны государства, бизнеса и науки.

Несколько неожиданных моментов, о которых часто умалчивают

Наверное, стоит упомянуть о проблеме кибербезопасности. Чем больше устройств подключено к сети, тем больше вероятность взлома и кражи данных. Системы интеллектуального земледелия становятся все более уязвимыми для кибератак, поэтому необходимо уделять особое внимание защите данных и обеспечению безопасности.

Еще один момент – это вопросы нормативного регулирования. Необходимы четкие правила и стандарты, регулирующие использование автоматизированной техники и систем управления данными. Это поможет избежать недобросовестной конкуренции и обеспечит защиту интересов фермеров.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

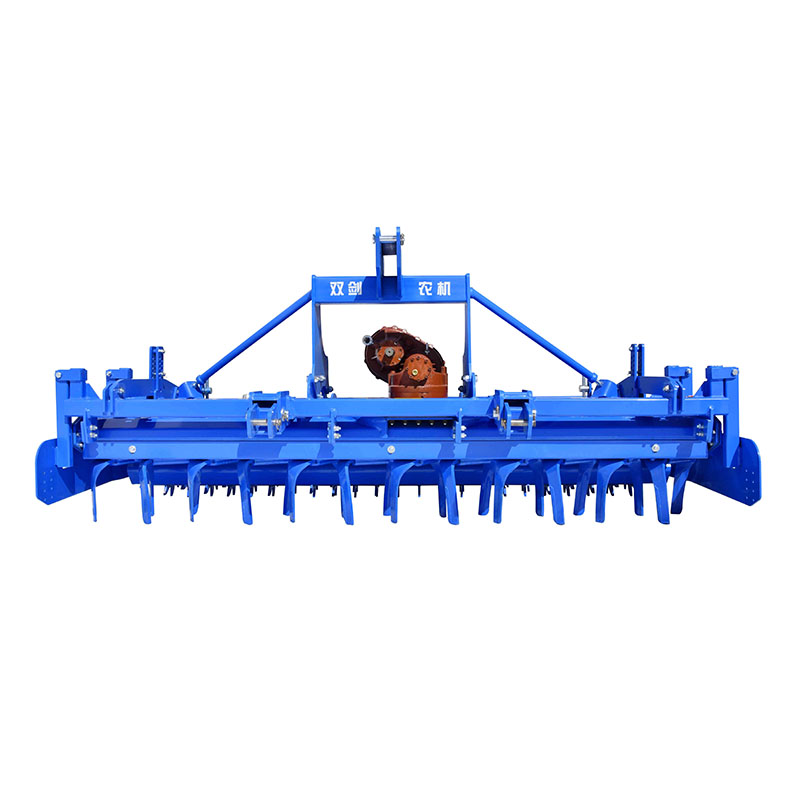

Машина для подготовки рассадных гряд

Машина для подготовки рассадных гряд -

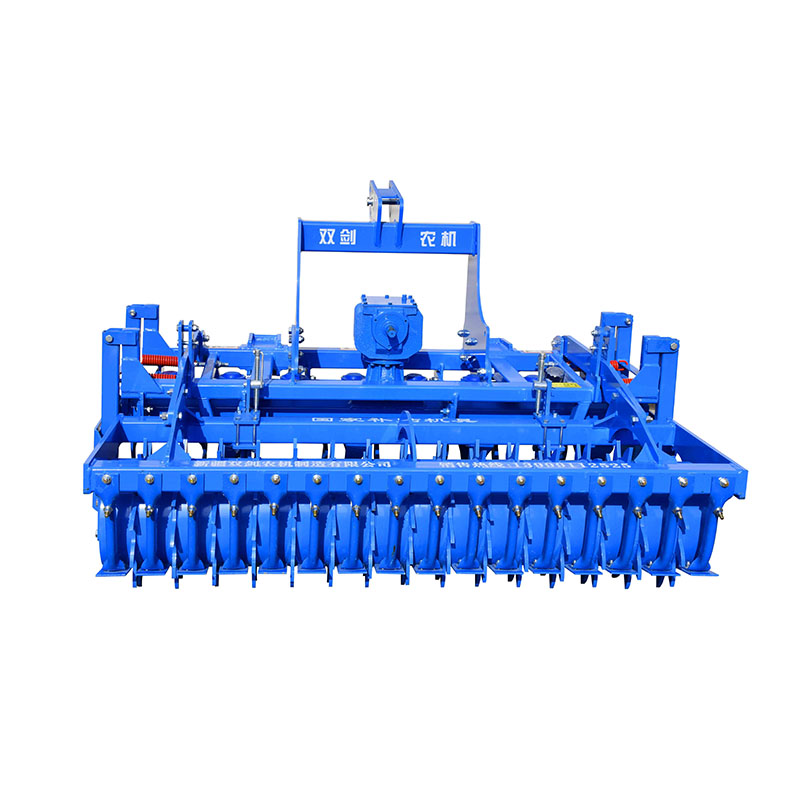

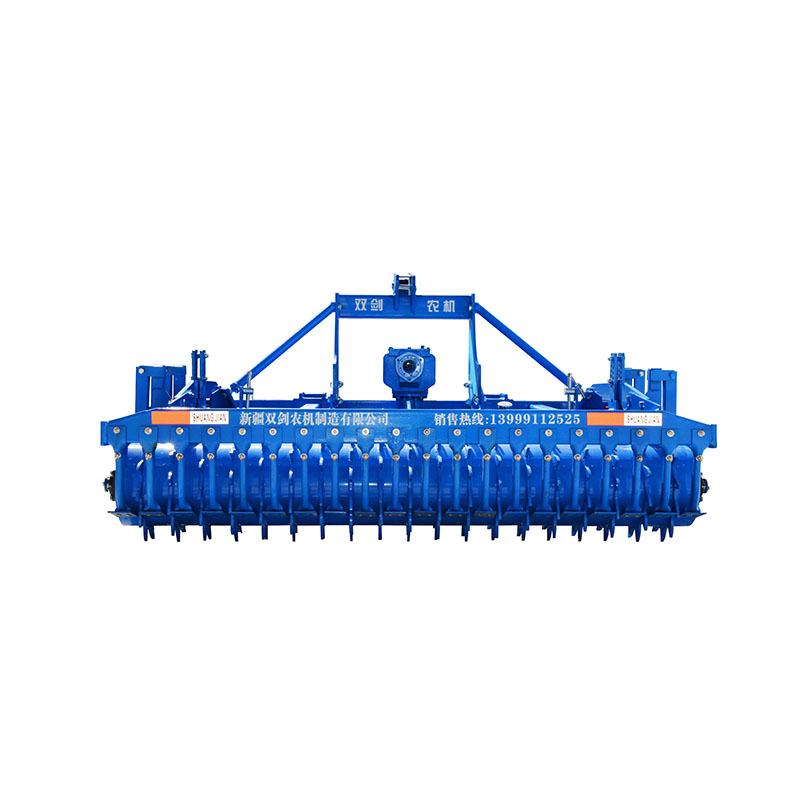

Комбинированная борона-сеялка на 20 рядов

Комбинированная борона-сеялка на 20 рядов -

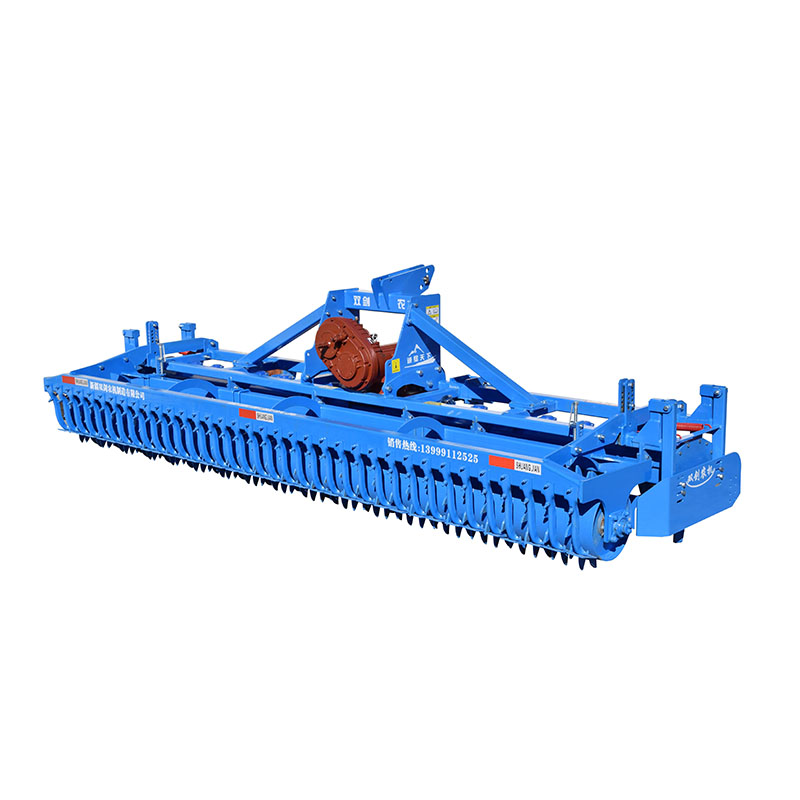

Борона приводная с прямым ящиком 4,0 м

Борона приводная с прямым ящиком 4,0 м -

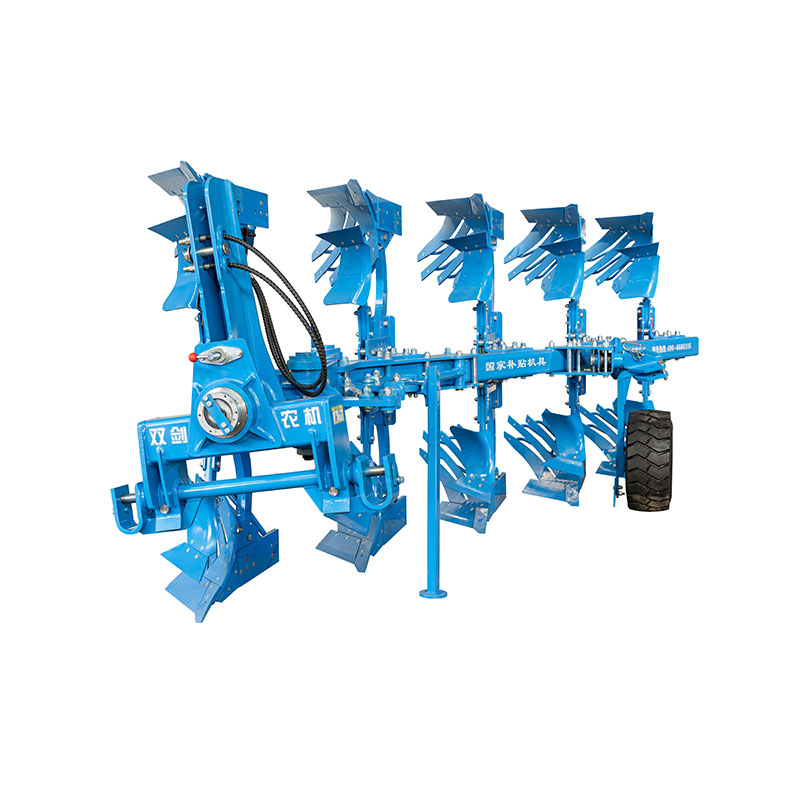

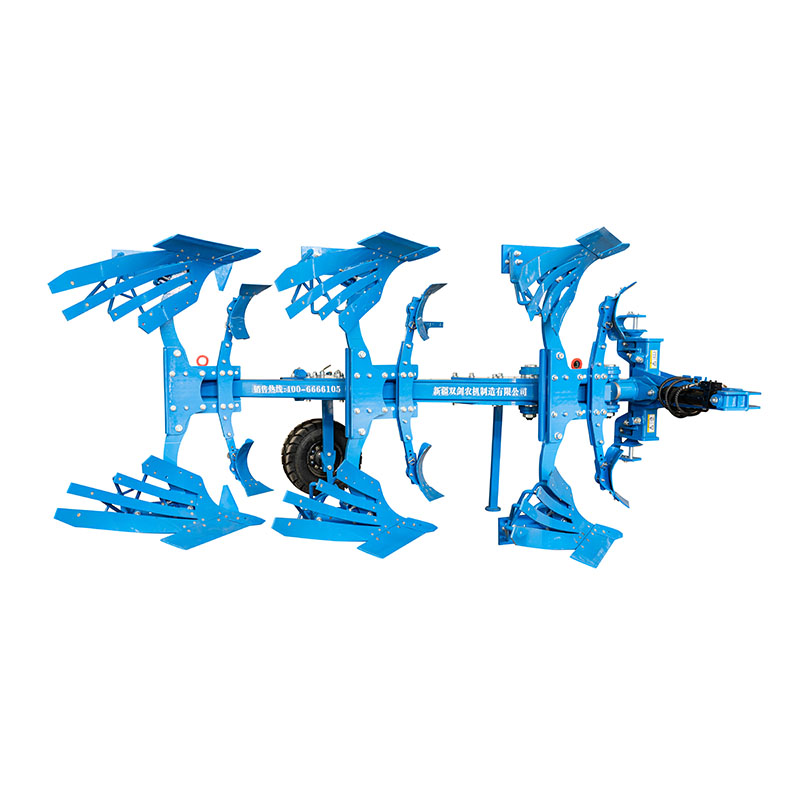

3-лемешный оборотный плуг с пружинной защитой (безостановочный)

3-лемешный оборотный плуг с пружинной защитой (безостановочный) -

Умная беспилотная газонокосилка

Умная беспилотная газонокосилка -

5-лемешный оборотный плуг с двойным гидравлическим винтом

5-лемешный оборотный плуг с двойным гидравлическим винтом -

3-лемешный оборотный плуг с двойным гидравлическим винтом

3-лемешный оборотный плуг с двойным гидравлическим винтом -

Борона приводная складная 3,5 м

Борона приводная складная 3,5 м -

Борона приводная с прямым ящиком 2,5 м

Борона приводная с прямым ящиком 2,5 м -

Сельскохозяйственный опрыскиватель

Сельскохозяйственный опрыскиватель -

Борона приводная с прямым ящиком 3,0 м

Борона приводная с прямым ящиком 3,0 м -

Складной комбинированный почвообрабатывающий агрегат 4,8 м

Складной комбинированный почвообрабатывающий агрегат 4,8 м

Связанный поиск

Связанный поиск- плуг оборотный 4 1

- Цены на вспашку оборотным плугом

- Производители сеялок для сои

- Цена 6.2-метрового почвообразователя

- Ведущий покупатель зерноуборочных культиваторов

- Цены на бороны с приводом отвала

- Ведущие покупатели техники для подготовки земли

- Лучшие покупатели реверсивных плугов 4

- Производители ротационных сеялок

- Поставщики тяжелых выравнивателей почвы